本学期,劳动小学陶艺、瓷板画社团围绕“以劳育美,以美启智,以陶养德”宗旨,在课程升级与实践探索中,全方位彰显教育教学教研活力,助力教师专业成长,深化美育落实,推动学生综合能力提升,同时以特色社团建设提升学校美誉度,切实践行“五育并举、德育为先、美育先行”教育理念,实现多学科深度融合,为学校教育高质量发展注入新动能。

一、深化教研融合,构建“大美育”课程新体系

社团以创新教学模式为抓手,构建起富有活力的教育教学教研生态。采用主题项目式学习(PBL),围绕“中国博物馆里的马”“三江源”等主题开展创作,引导学生像艺术家般深入探究。

在“中国博物馆里的马”主题教学中,组织学生参观青海省博物馆,结合历史背景挖掘文化内涵,再进行陶艺创作,过程中教师团队同步开展教研,探讨如何将文化元素与创作实践有机结合。

针对跨学科项目,如陶艺与音乐、美术结合创作马相关综合艺术作品,与科学课联动,探究泥土成分与窑变原理;与数学课结合,在器皿制作中学习比例与几何;与语文课贯通,瓷板画与语文联动开展“诗情画意”创作活动,将抽象文学意象转化为具象艺术成果。

教师们定期召开教研会议,明确各学科融合切入点,优化教学方案,确保教学目标高效达成,形成“教学相长、研思并进”的良好氛围。

二、聚焦教师能力提升,打造专业教学团队

社团课程的升级与实施,为教师能力提升搭建了广阔平台。在引入“绞胎”工艺、青花瓷纹样绘制等“非遗”技艺教学时,学校组织教师参加非遗技艺专项培训,邀请非遗传承人进校园指导,教师们主动学习、积极实践,熟练掌握非遗技艺教学方法,提升传统文化教学能力。

在跨学科教学实践中,教师们打破学科壁垒,主动与其他学科教师交流合作,学习不同学科教学理念与方法,拓宽教学视野,增强课程整合能力。

此外,在筹备“校园陶瓷艺术长廊”“泥土的歌唱” 主题陶艺展等活动中,教师们负责作品筛选、装裱设计、展览策划等工作,进一步提升了活动组织与艺术鉴赏能力,逐步成长为兼具专业素养与综合能力的优秀教学团队。

三、赋能学生成长,见证“五育”落地开花

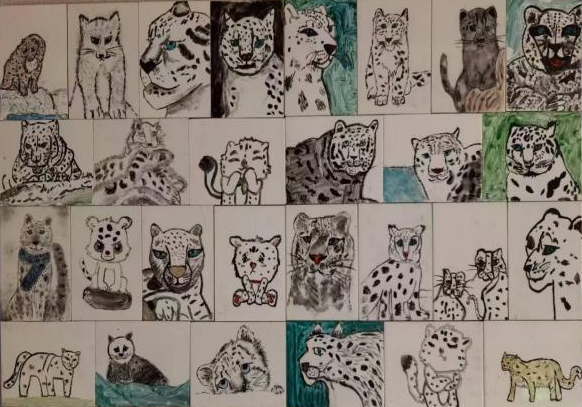

社团以艺术创作为载体,将美育贯穿教学全过程,让学生在泥土与色彩的碰撞中感受美、创造美。在陶艺创作中,学生通过塑造马的形态、设计三江源瓷板画画面,提升审美感知与艺术表现力;学习“绞胎”工艺的自然纹理、青花瓷的经典纹样,领略传统美学的独特魅力,增强文化审美素养。同时,美育与德育、智育、体育、劳育深度融合,落实“五育并举、德育为先、美育先行”理念。德育方面,学生在为教师、家长、毕业同学创作纪念作品时,传递感恩与祝福,培养良好品德;智育上,跨学科学习让学生将数学的对称比例、科学的泥土成分与窑变原理、语文的诗文创作等知识融入艺术实践,提升综合知识运用能力;劳育层面,从揉泥、修坯到作品烧制,学生体验劳动过程,培养“匠人精神”与坚韧品格;体育精神也在学生克服创作困难、坚持不懈完成作品的过程中得以体现促进学生全面发展。

四、成果可视化,打造“美育特色”新名片

社团丰富的成果展示与实践活动,不仅让学生收获成长,更显著提升了学校的社会影响力与美誉度。“校园陶瓷艺术长廊”的打造,将优秀学生作品转化为校园环境的一部分成为学校独特的文化名片,吸引兄弟学校前来参观交流。我校还将召开“泥土的歌唱”主题陶艺展邀请全校师生及家长参观,展示学生优秀作品;“校园文创小铺” 义卖学生作品,所得款项用于公益,体现学校的社会责任担当,提升学校社会形象;“亲子陶艺工作坊”增进亲子关系,让家长深入了解学校特色教育,形成良好口碑。这些成果充分展现了学校特色教育的成效。

五、提升学生综合能力,培育时代优秀人才

通过社团活动,学生的综合能力得到全方位提升。在艺术创造方面,学生从构思作品主题到完成创作,充分发挥想象力与创造力,产出大量独具特色的陶艺与瓷板画作品;语言表达能力在为作品命名、撰写创作说明、创作诗文时得到锻炼;组织协调能力在参与展览筹备、文创义卖等活动中不断增强。

在品格塑造上,面对创作中的失败,学生学会正视挫折、持之以恒,抗挫折能力与耐心专注力显著提升;参与公益义卖,体会艺术创造的社会价值,培养社会责任感。这些能力的提升,为学生未来发展奠定坚实基础,助力培育适应时代需求的优秀人才。

劳动小学陶艺、瓷板画社团以其鲜明的特色、丰富的内涵与显著的育人成效,成为学校教育的亮丽风景线。未来,学校将继续优化社团课程,深化教育教学改革,为学生成长与学校发展注入更多活力。