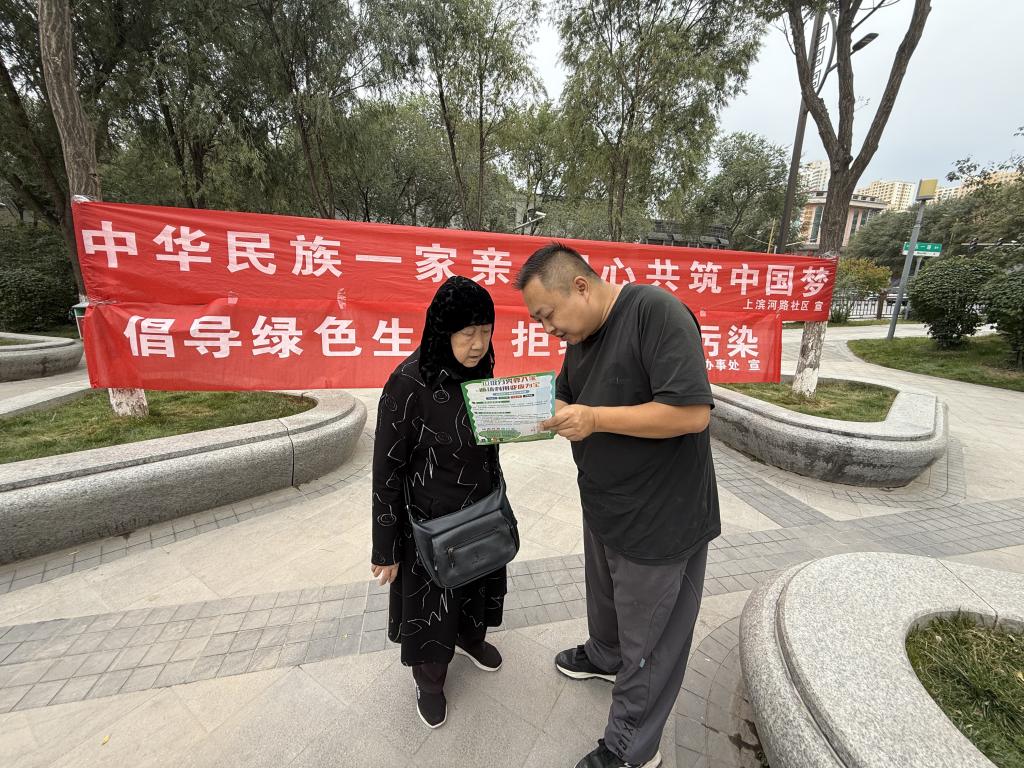

为铸牢中华民族共同体意识,营造“中华民族一家亲”的和谐氛围,倡导绿色生态、健康环保的生活方式,让垃圾分类进一步融入辖区居民的生活。近日,饮马街街道联合上滨河路社区以“宣传+入户”的工作方法开展以“民族团结手牵手,垃圾分类我先行”为主题的垃圾分类宣传活动。

“叔叔,昨天您在社区群里说想再确认一下过期药品该扔哪个桶,我带了一些有害垃圾,咱们一起再理一理。”小钟翻开手册指着“红色有害垃圾”板块,拿出一个过期感冒药盒放在模型桶里,“您看,药品、电池这些都得扔红桶,以后要是拿不准,直接给我发消息,我马上过来。”

同时街道、社区为有效解决少数民族及商户难点问题,近期推出“精准敲门”垃圾分类宣传法。主要针对以往“集中宣讲参与率低、内容针对性弱”的问题,社区网格员和志愿者们提前通过问卷调查、微信群等方式,梳理出居民分类痛点”——老人记不住分类标准、上班族没时间学、商户担心分类增加成本,街道积极探索创新管理模式,通过分类施策,实现“分人群、分时段、分需求”的个性化垃圾分类入户宣传目标。

针对老年群体,网格员采用“口诀+实物”教学法。72岁的马叔叔之前常把电池扔进厨余垃圾,网格员小钟三次上门,教他“红有害、绿可回、灰厨余、蓝其他”的顺口溜,还送了一套迷你分类桶模型,让马叔叔在家练习。现在,马叔叔不仅能准确分类,还主动当起了“楼内监督员”,每天早上下楼时都会检查邻居的垃圾,遇到分错的就帮忙调整。“以前怕分错被笑话,现在有网格员教得细,我也敢管闲事了,而且通过饮马街帮办服务中心这个平台无偿用积分兑换日用品、蔬菜等,让垃圾变废为宝,这个模式进一步让我们提高了精准分类的积极性,”马叔叔笑着说。

“精准敲门”法推行以来,街道垃圾分类准确率大幅提升。居民微信群里,常有住户晒出自己的分类成果。上滨河路社区委员钟震华说:“网格员上门不是‘灌输知识’,而是‘回应需求’——老人需要‘简单好记’,商户需要‘有利可图’,上班族需要‘高效便捷’。只有把工作做到居民和商户的‘心坎里’,才能真正提升参与度。”

“看到居民从‘不会分’到‘主动分’,再到‘帮着分’,我们再累也值了。”网格员小李说,“垃圾分类不是‘一个人的事’,而是‘一群人的事’,只要我们多走一步、多讲一句,就能让更多人参与进来。”